目次

リンクアグリゲーション(LAG)入門|EtherChannelで冗長化と帯域拡張を実現【Packet Tracer検証あり】

冗長化と帯域拡張を同時に実現するEtherChannel構成【Packet Tracer実践】

導入:STPだけでは守りきれない?現場で使われる“もう一つの冗長化”

前回の第14回では「スパニングツリープロトコル(STP)」を取り上げ、

ネットワークループを防ぐ仕組みを学びました。

STPは非常に強力ですが、現場で構築していると次のような課題に直面します。

「ループは防げるけど、リンクが1本ダウンしたら即通信断…」

「バックアップ線を遊ばせたくない」

そんなときに登場するのが リンクアグリゲーション(LAG)。

複数の物理リンクを束ねて、1本の論理リンクとして扱う技術です。

これにより、

- 冗長性(片方が切れても通信継続)

- 帯域拡張(2本なら2倍、4本なら4倍の通信速度)

を同時に実現できます。

第1章:リンクアグリゲーションとは

リンクアグリゲーション(Link Aggregation)は、

複数の物理ポートを論理的に束ねて1本の大きな回線のように扱う技術です。

Ciscoではこの機能を EtherChannel(イーサチャネル) と呼び、

IEEE規格では 802.3ad(LACP) として標準化されています。

✅ EtherChannelのモード

| モード | 概要 | 対応プロトコル |

|---|---|---|

| on | 静的設定。強制的に束ねる | なし |

| active | LACPを使って動的に交渉(推奨) | LACP |

| passive | LACPで待ち受けモード | LACP |

| desirable | Cisco独自のPAgPを使用 | PAgP |

💡 LACP(Link Aggregation Control Protocol)

→ 双方が「束ねてもいい?」とネゴシエーションしてEtherChannelを確立する仕組み。

第2章:検証トポロジ(Packet Tracer構成)

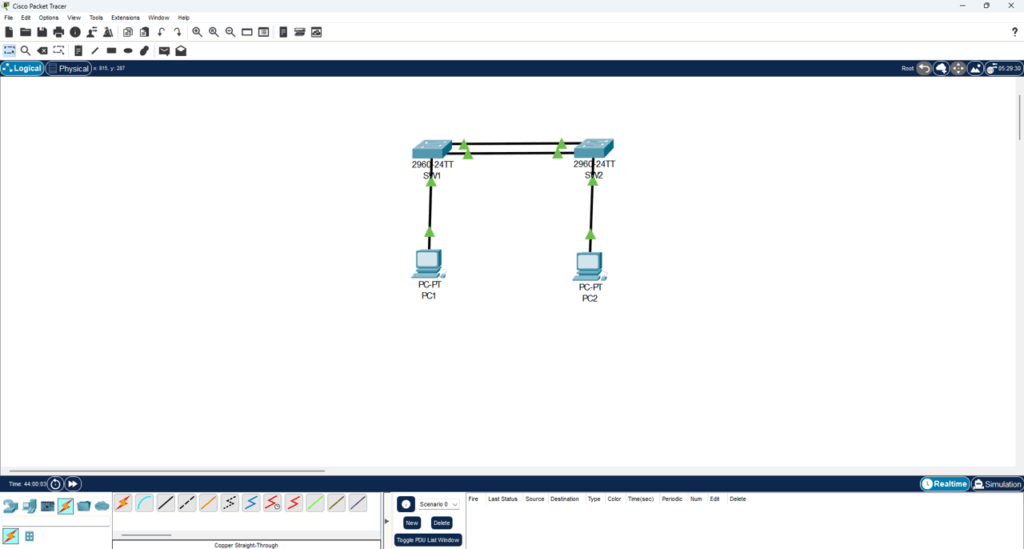

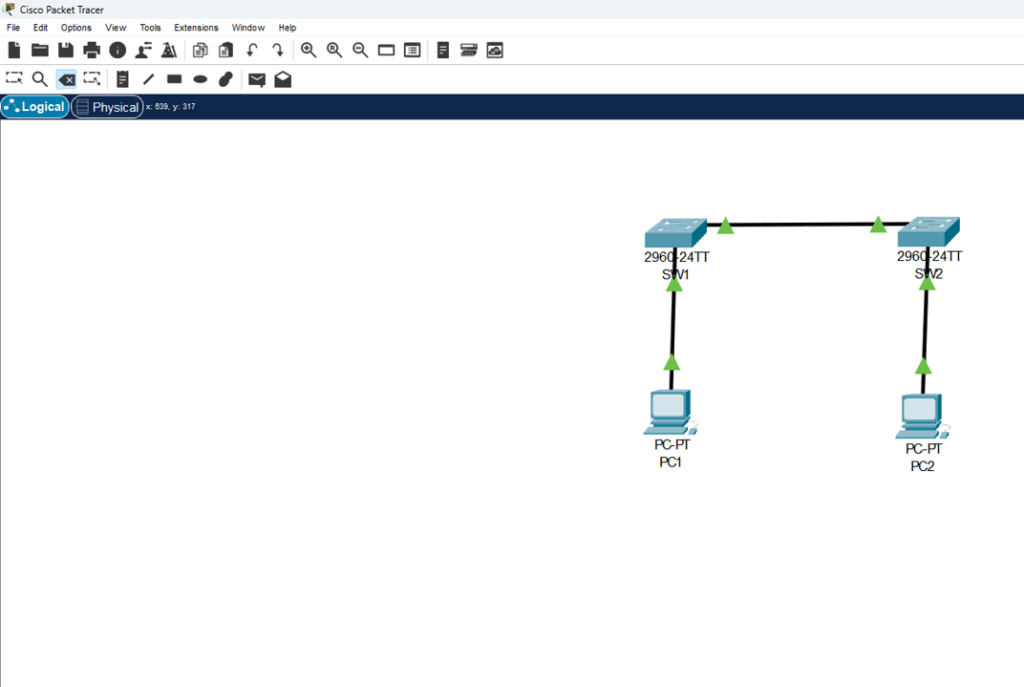

今回の検証では、次のようなシンプルな構成を使用します。

🧩 ネットワーク構成図

構成内容:

- SW1 / SW2:Catalyst 2960-24TT

- PC1 / PC2:通信確認用端末

- FastEthernet0/2〜0/3:LAG対象ポート(LACPモード active)

- PC1 – SW1、PC2 – SW2:アクセスポートで接続

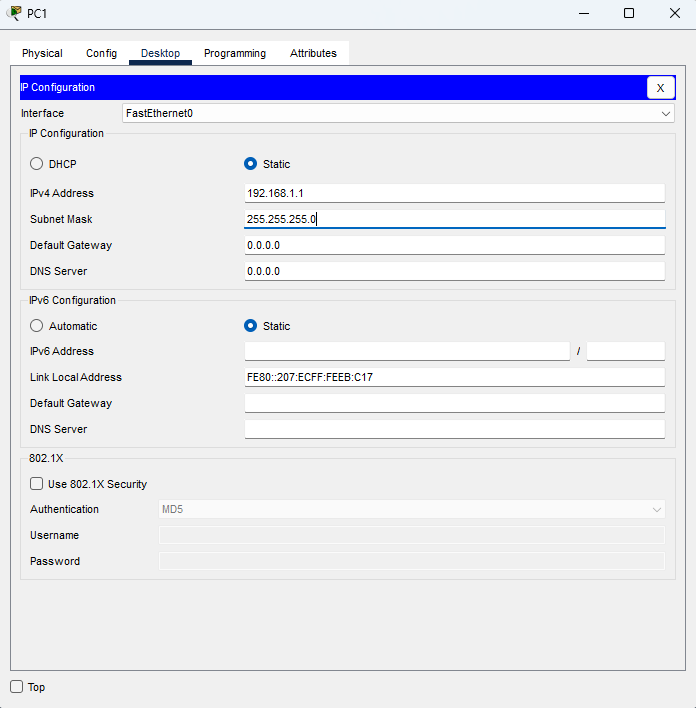

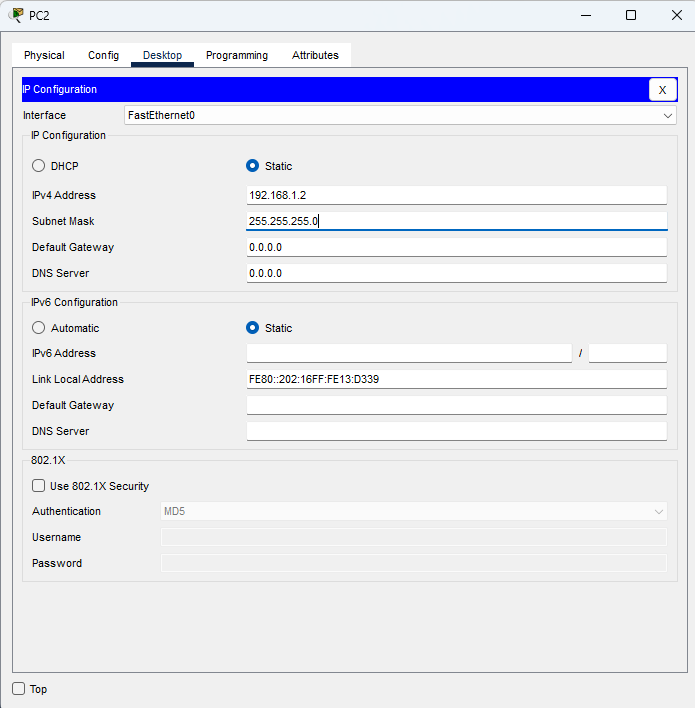

IPアドレス設定

| デバイス | IPアドレス | サブネットマスク |

|---|---|---|

| PC1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |

| PC2 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |

💡 ポイント – 今回はシンプルにL2スイッチ間を束ねる構成です。

– LACP設定の確認や動作理解が目的なので、ルーティング設定は不要です。

次章では、いよいよ SW1・SW2それぞれにLACP設定を投入していきます。

CLIコマンドもすべて解説付きで紹介します。

第3章:LACPを使ったEtherChannel設定(SW1/SW2)

ここからは実際に LACPによるリンクアグリゲーション(EtherChannel) を構築していきます。

SW1とSW2の間を FastEthernet0/2 と 0/3 の2本 の回線で接続し、それを Port-Channel1 として束ねます。

✅ SW1の設定

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

enable configure terminal interface range fastEthernet 0/2 - 3 channel-group 1 mode active exit interface port-channel 1 switchport mode trunk exit |

✅ 重要ポイント

rangeで複数ポートをまとめて指定channel-group 1→ EtherChannel番号mode active→ LACPを利用port-channel 1が自動生成- スイッチ間リンクのため trunk 設定を忘れずに

✅ SW2の設定

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

enable configure terminal interface range fastEthernet 0/2 - 3 channel-group 1 mode active exit interface port-channel 1 switchport mode trunk exit |

第4章:動作確認(EtherChannelの状態チェック

設定後、LAGが確立しているか確認します。

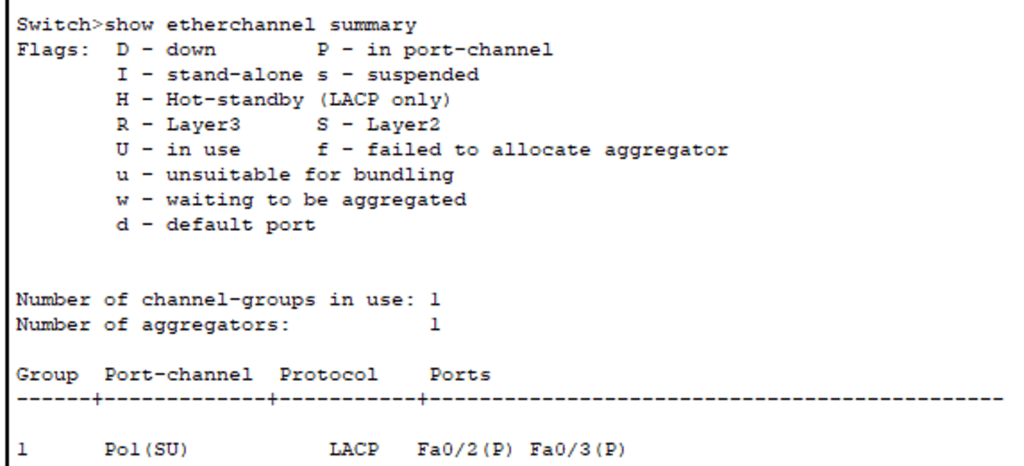

✅ コマンド1:EtherChannel概要表示

|

1 2 |

✅ コマンド1:EtherChannel概要表示 |

✅ 出力の読み方

| 表示例 | 意味 |

|---|---|

Po1(SU) |

S=Layer2 EtherChannel, U=Up |

LACP |

ネゴシエーションにLACPを使用 |

Fa0/2(P) |

P=EtherChannelに参加中 |

Fa0/3(P) |

2本目のリンクも動作中 |

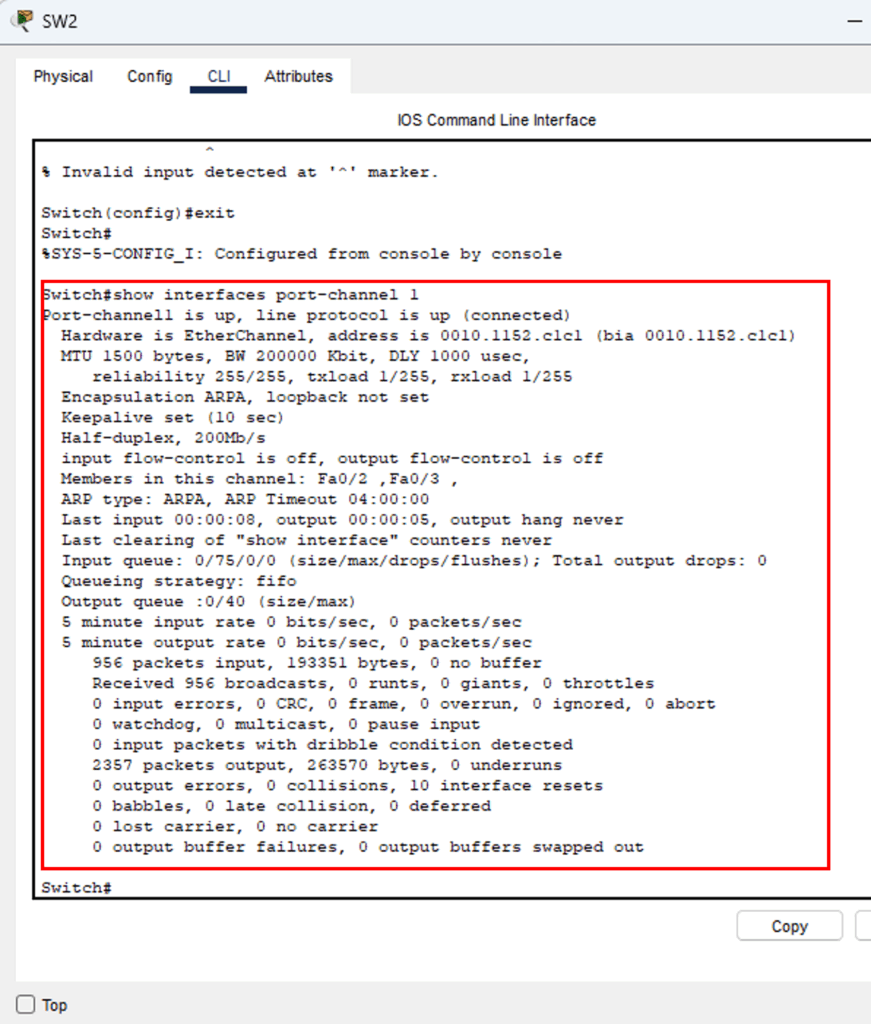

✅ コマンド2:論理インタフェースの帯域確認

|

1 2 |

show interfaces port-channel 1 |

💡 帯域が BW 200000 Kbit になっている点に注目!

これは 100Mbps × 2本の論理リンク(合計200Mbps) が構成された証拠です。

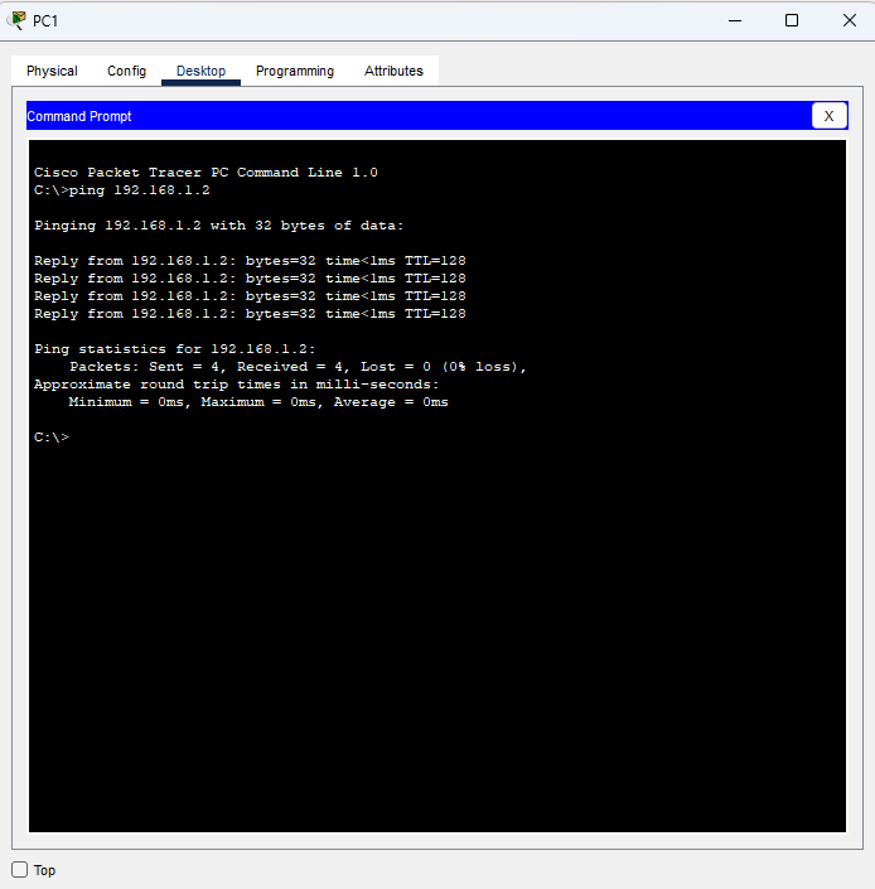

第5章:通信確認(pingテスト)

設定だけで終わらせず、実際に通信が通るか検証します。

✅ PC1 → PC2 の疎通確認

PC1のコマンドプロンプトで次を実行:

|

1 2 |

ping 192.168.1.2 |

✅ 成功すれば EtherChannel越しの通信確立 が確認できました!

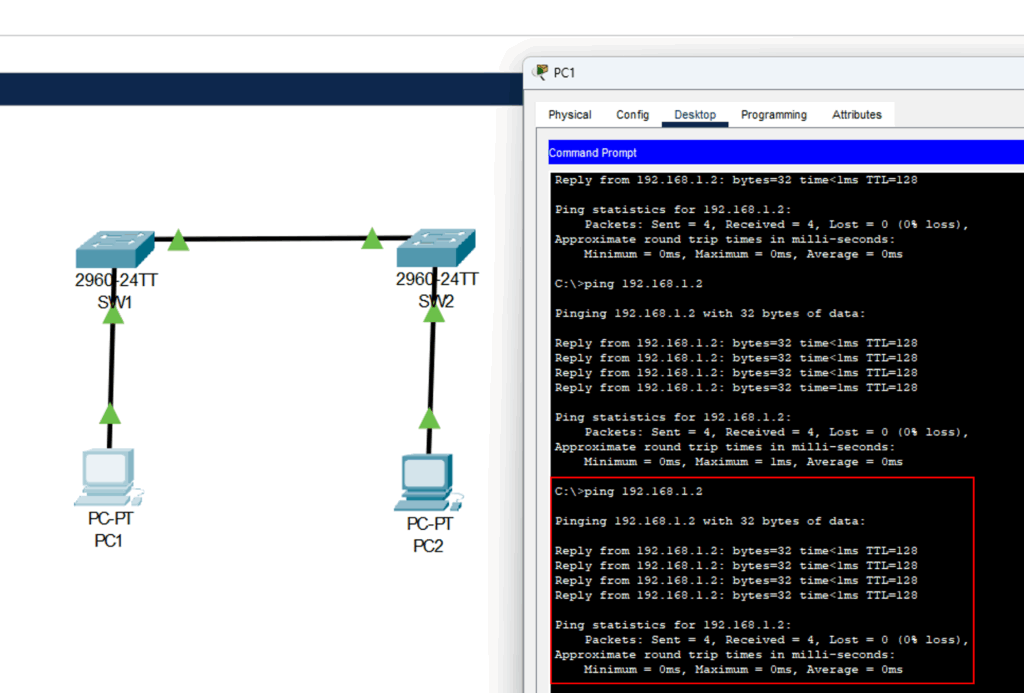

第6章:冗長構成の強さを確認(片系断テスト)

リンクアグリゲーションの真価はここからです。

2本のリンクのうち1本が切れても通信が継続できる のが最大のメリットです。

✅ 実験:ケーブルを1本抜いてみる

SW1とSW2間のリンク(FastEthernet0/3)を意図的に切断してみます。

✅ もう一度 ping

|

1 2 |

ping 192.168.1.2 |

✅ 結果:通信継続成功 → EtherChannelにより冗長化ができていることを確認!

✅ EtherChannelのステータス変化を確認

|

1 2 |

show etherchannel summary |

結果例:

|

1 2 3 4 |

Group Port-channel Protocol Ports ------+-------------+-----------+------------------------ 1 Po1(SU) LACP Fa0/2(P) Fa0/3(D) |

📌 読み方

| 表示 | 意味 |

|---|---|

P |

稼働中(Active) |

D |

無効/Down(今回ケーブルを抜いたポート) |

SU |

EtherChannelはUp状態を維持 |

第7章:実務でよくあるトラブルと対策

| トラブル | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 片側だけLAGにならない | modeの不一致(on vs active) | 両端でLACPを使う |

| LAGがDOWNになる | VLAN設定の不一致 | Trunk/VLAN設定を統一 |

| 片側だけ通信集中 | ハッシュアルゴリズムの偏り | src-dst-ipなどへ変更 |

| ループ発生 | STP未考慮で誤接続 | STP + EtherChannelはセットで管理 |

✅ 実務で使える確認コマンド一覧

| 目的 | コマンド |

|---|---|

| EtherChannelの状態確認 | show etherchannel summary |

| 詳細確認 | show etherchannel port-channel |

| Trunk確認 | show interfaces trunk |

| 負荷状況確認 | show interfaces port-channel 1 |

✅ まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 冗長化 + 帯域拡張 |

| 使用技術 | EtherChannel (Cisco), LACP |

| メリット | 回線ダウンに強い / 帯域増加 |

| 実装のコツ | LACP activeでそろえる、VLAN設定一致 |

| 注意点 | 物理IFの設定は必ず統一 |

この記事が役に立ったら、次回もぜひ続けて読んでください! ネットワーク構築の力は「実践で積み上げる」しかありません💪🔥