目次

ルーティングトラブルトラブルシュート:ping・tracerouteで障害を切り分ける方法

どうも!リョクちゃです。

「ルーティングテーブルの読み方」を理解したら、次のステップトラブルシュート

「通信が届かない」トラブルは、物理層の問題からルーティング設定のミスまで、原因が多岐にわたります。

この記事では、ping・tracerouteを活用した障害切り分け手順と、実務でよくあるパターンを整理します。

スポンサーリンク

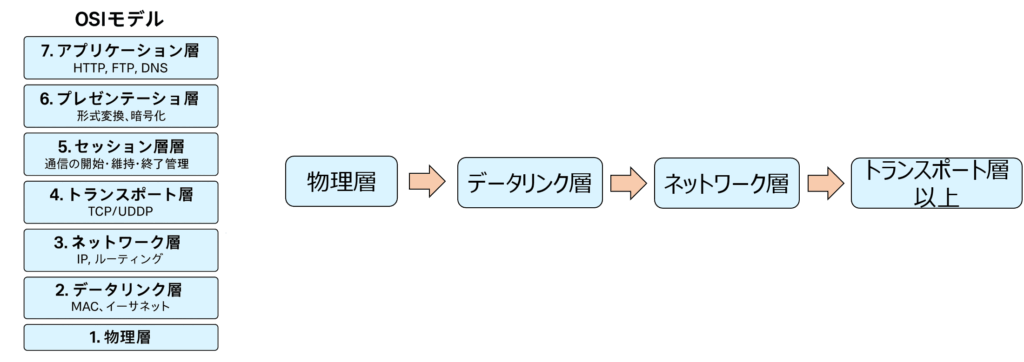

トラブルシュートの基本的な流れ

ネットワーク障害は、下位層から順番に確認するのが鉄則です。

- ケーブル・リンク確認 (物理層)

- MACアドレス解決(ARP) (データリンク層)

- ルーティング経路の確認 (ネットワーク層)

- ポート開放・FW確認 (トランスポート層以上)

pingによる疎通確認

|

1 2 |

ping 192.168.1.1 |

- 応答あり ⇒ IP層まで通信が届いている

- 応答なし ⇒ ネットワークがそれ以下で問題の可能性

ポイント

- デフォルトゲートウェイ(GW)にpingを打つと、LAN内かGWまでの問題かを切り分けやすい

- インターネット疎通確認は

8.8.8.8(Google DNS)が便利

traceroute(tracert)で経路を確認

宛先までのルータを順番にたどって、どこで止まっているか確認をします。

|

1 2 3 |

traceroute 8.8.8.8 # Linux/macOS tracert 8.8.8.8 # Windows |

- 最後までたどり着けば経路上のルーティングは問題なし

- 特定のホップで止まれば、その手前まで通信ができていることを意味する

実務例

- 自社内のGWで止まる ⇒ 内部ルーティングの設定ミス

- 外部の最初のルータで止まる ⇒ ISP側の問題やFWの影響

ルーティングテーブルを確認

ping・tracerouteで宛先に届かない場合、次はルーティングテーブルを確認します。

・ Ciscoルータ / L3スイッチ

|

1 2 |

show ip route |

・ Windows

|

1 2 |

route print |

・ Linux / macOS

|

1 2 |

ip route show |

チェックポイント

- 宛先ネットワークが存在するか

- デフォルトルート(0.0.0.0/0)は正しいか

典型的な障害パターンと対策

| 障害例 | 現象 | 対策 |

|---|---|---|

| ルート未設定 | 特定ネットワークに全く届かない | 静的ルートを追加、動的ルーティングの設定確認 |

| Next Hop誤り | tracerouteが途中で止まる | ルート設定の修正、Next Hopが疎通可能か確認 |

| 経路ループ | tracerouteで同じルータが繰り返し表示 | メトリックや優先度の見直し、ルート再設計 |

| デフォルトルート不備 | LAN内通信OKだがインターネットNG | 正しいGWをデフォルトルートに設定 |

| FW / ACLブロック | ping/traceroute通るがアプリ通信不可 | ACL・FWのポリシー確認、ポート開放 |

実務でのチェック順まとめ

- pingでGWまで確認

- tracerouteでどこまで届くか確認

- ルーティングテーブルを調べる(

show ip route/route print) - Next Hopまでpingしてみる

- FWやACLを確認

資格試験の観点

・ CCNA

show ip routeやtracerouteの出力をもとに障害個所を特定する問題が出題

・ 基本情報技術者試験

デフォルトゲートウェイ設定やルーティングの概念を問われる

まとめ

- トラブルシュートは下位層から順番に確認するのが基本

- ping ⇒ traceroute ⇒ ルーティングテーブルの順で問題を特定

- よくある障害は「ルート未設定」「Next Hop誤り」「経路ループ」

👉 次回はVLAN入門として、L2ネットワークの分割と設計の基本を学びます。

関連記事

➡ 前回:ルーティングテーブルの読み方入門:宛先ネットワークとNext Hopを理解しよう