目次

OSI参照モデルとは?通信の階層を理解して障害切り分けに役立てよう

どうも!リョクちゃです。

ネットワークの学習やトラブルシュートで必ず登場するのが OSI参照モデル。

7階層に分けて通信を理解します。

スポンサーリンク

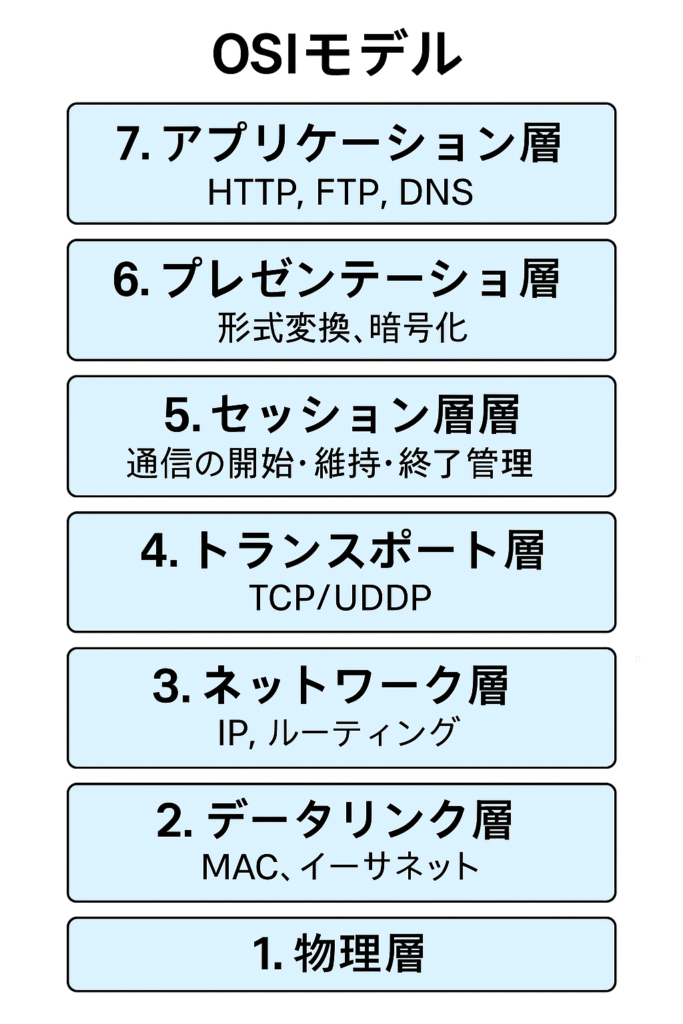

OSI参照モデルの7階層

- 物理層(ケーブル、信号)

- データリンク層(MACアドレス、スイッチ)

- ネットワーク層(IP、ルータ)

- トランスポート層(TCP/UDP、ポート番号)

- セッション層(通信の開始・終了管理)

- プレゼンテーション層(データ形式変換)

- アプリケーション層(HTTP、メール、FTPなど)

図解でイメージするOSI参照モデル

👉 各層は独立しており、「どの階層で問題が起きているか」を切り分けやすくする考え方です。

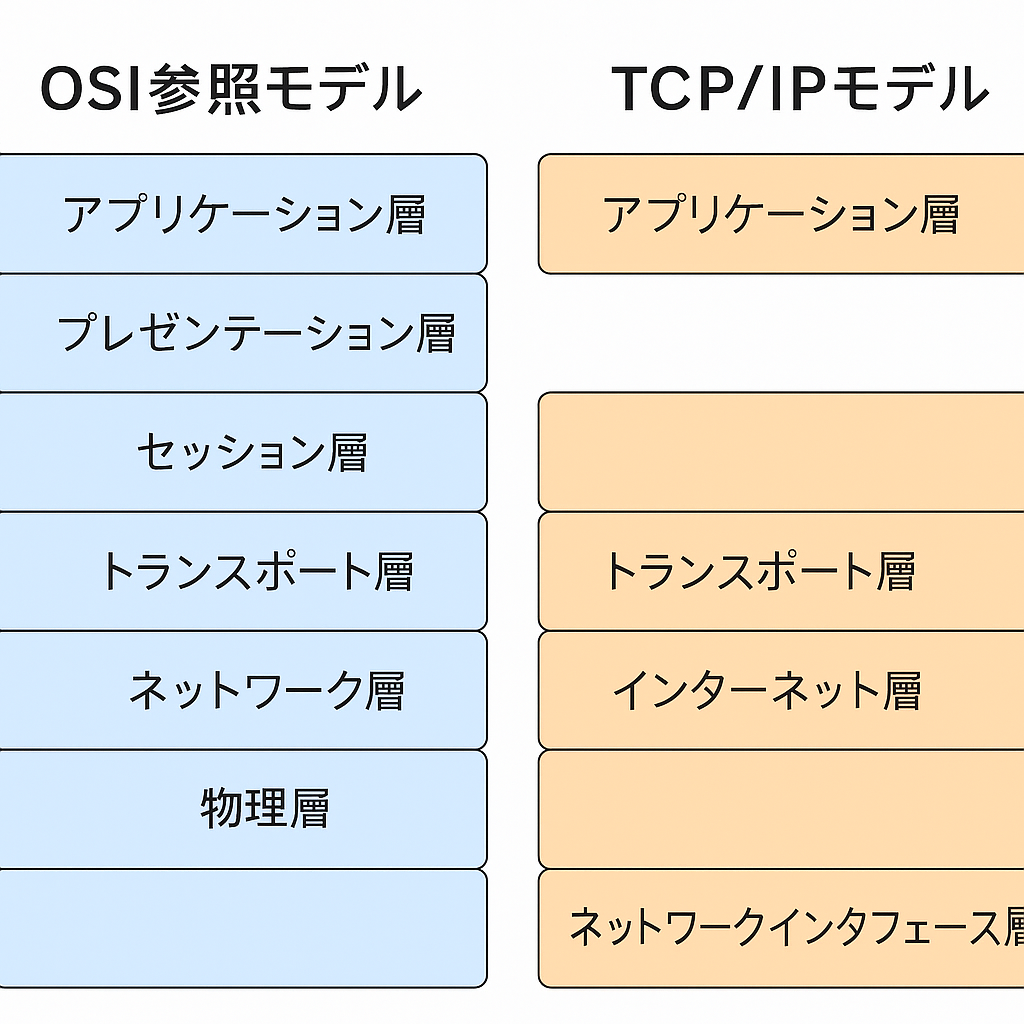

TCP/IPモデルとの違い

実際のインターネット通信で使われているのは TCP/IPモデル(4階層) です。

OSIモデルは理解のためのフレームワーク、TCP/IPは実装に基づくモデルと考えるとわかりやすいです。

| OSI参照モデル | TCP/IP階層 | 例 |

|---|---|---|

| 7. アプリケーション層 | アプリケーション層 | HTTP, FTP, DNS |

| 6. プレゼンテーション層 | アプリケーション層 | 暗号化, 文字コード変換 |

| 5. セッション層 | アプリケーション層 | セッション管理 |

| 4. トランスポート層 | トランスポート層 | TCP, UDP |

| 3. ネットワーク層 | インターネット層 | IP, ICMP |

| 2. データリンク層 | ネットワークインタフェース層 | Ethernet, PPP |

| 1. 物理層 | ネットワークインタフェース層 | ケーブル, 無線 |

図解でイメージするTCP/IPモデルとの違い

実務での活用例

- pingが通らない → L3の問題(IP、ルーティング)

- ブラウザだけ通信できない → L7の問題(アプリケーション)

👉 OSIモデルを理解していると、「どの層で問題が起きているのか」を素早く絞り込めます。

雑学:OSIとTCP/IP、どちらが先?

- TCP/IPモデル(ARPANETでの実用が先、1970年代)

- OSI参照モデル(ISOが理論を整理、1980年代)

つまり歴史的には TCP/IPが先、OSIは後から理論的に体系化された という流れです。

そのため、OSIは「学習・整理のための共通言語」として現在も利用されています。

まとめ

- OSI参照モデルは通信を7階層に分けた考え方

- TCP/IPモデルとの対応を理解すると実務に役立つ

- 障害切り分けの「思考の軸」として実務で必須

- 歴史的にはTCP/IPが先に登場し、その後にOSIで理論化された

関連記事

➡ 前回:NATとは?プライベートIPとグローバルIPを変換する仕組みを解説

ネットワーク基礎編まとめ記事はこちら

👉 【ネットワーク基礎編まとめ】初心者から学ぶOSI参照モデルまでの全記事リンク集